担当 : 佐々木・星

映像を見ながら歴史の勉強。

縄文土器に初めて触れました。

火おこしって意外と大変だね。

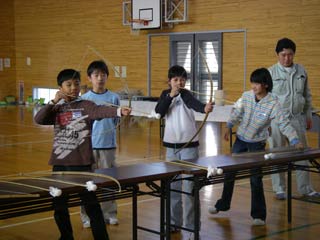

的をめがけて一斉に矢(ヤー)。

担当 : 齋藤(健)・黒坂(広)・小林(克)

縄文時代のくらしを映像を見ながら学習。

けむりが出たぞ。もうひといきだ、がんばれ。

今日の獲物は大きいぞ。みんなで弓矢体験。

今日の学習はどうでしたか?

担当 : 鈴木・佐々木・星

縄文土器の移り変わりの話を聞いているところです。

出土品の説明に耳を傾ける子供達。

クラスごとに記念撮影。

センターのある上山市では、毎年「かごかき駅伝大会」が開催されています。

ゴールデンウィーク中の5月4日、この大会に職員の有志が参加しました。

縄文人と鹿が、仲良く選手宣誓です。

上山城の城下町を縄文人が駆け抜けます。

コンセプトは、「獲物を運ぶ縄文人」です。

感動のゴール!!

縄文人の衣装は注目の的でした。

結果は、11チーム中5位入賞でした。

平均年齢の高さの割には大健闘です。

手前では見つかった遺構に番号を付けて登録しています。

右奥では測量等の基準とするため、調査区内に4mごとに杭を打っています。

遺構が見つかった様子です。細長い溝の多くは畑の耕作などの新しいものです。

写真奥は昨年度調査の終了した部分です。

上の寺遺跡第2次の調査が始まりました。

昨年度、表土除去・遺構検出まで終わっていた調査区から作業を開始しました。

今年度から着手する地区では、地形測量を行うための草刈りから始まります。

昨年度地形測量まで終わっていた調査区では、重機を使って表土を除去します。

調査区の周辺ではサクランボの花が満開です。

担当 : 佐々木・星

楽しみにしていた縄文時代のくらしについての話です。

気分はすっかり縄文人です。

滑石をけずって勾玉づくり。子供達には大人気です。

縄文時代のいろいろな道具を持って記念撮影。

勾玉作りの際中、体育館のわきに雉(きじ)が舞い込んできました。縄文人にとって格好の獲物です。

担当 : 齋藤(健)・高橋・佐々木・星

興譲小学校におじゃまをしました。報道関係の方が取材に来ていました。

出土品を囲みながら手に触れ、興味深く見ていました。

くぼみ石、たたき石を使ってくるみ割りに挑戦。

ねらった獲物を射止めることはできたかな。

西部小学校・多目的教室での出前授業です。

縄文土器を目の前にして、スケッチしたりメモを取ったり。

土器や石器を耳にあてています。なにか聞こえてくるかな?

担当 : 齋藤(健)・黒坂(広)・星

北谷地小学校へ出前授業に出かけてきました。

出土した土器や石器を見てうれしそうです。

火起こしでは、3グループが点火に成功しました。

狙いを定めています。弓矢の先にはどんな獲物がいるのかな。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research