週末に雨が降ったため、今週は調査区内の排水作業から始まりました。

遺構の掘り下げを行っています。底からは木製品が出土しているため慎重に掘っています。

現場で主に使用している中判カメラです。他にも4×5、35mm、デジタルカメラを使っています。また正確な記録写真を撮るために、頑丈な三脚は欠かせません。

今週から遺構の掘り下げ作業に入りました。遺構の半分だけ掘り下げて、残った半分の土の色や質の違いから埋まった状況や遺構の新旧関係を把握します。

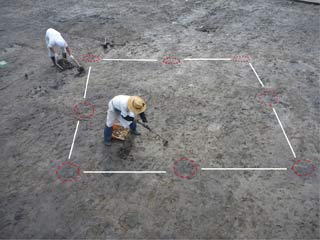

平板測量で、遺構の配置図を作成している様子です。

調査区の中央部では、遺物が集中して確認されました。写真手前には、赤彩した土師器の壺が出土しています。

先週から継続して、10区の調査を行いました。

10区のもう一つの河川跡を掘り下げました。

先週紹介した竪穴住居跡と思われる遺構です。遺構の形や遺物の出土地点など、正確に図面を作成しています。

<西谷地地区>

数センチだけ掘り下げていた柱穴を、柱痕を含めて半分だけさらに掘り下げていきます。

半分だけ掘り下げた柱穴です。このように柱穴の断面をきれいにして、柱の太さや深さ等の状況を確認します。

半分だけ掘り下げた柱穴の断面の状況を記録していきます。ひとつひとつ丁寧に20分の1の縮尺で断面図にしていきます。

お盆明けの調査区の様子です。大雨の影響で調査区全体が冠水していました。まずは、排水作業から作業開始です。

南側から見た調査区です。手前の黒く帯状に伸びているのが河跡になります。ここからは、木製品が数点出土しています。

調査区東側では、南北方向に伸びる2間×2間の掘立柱建物跡(SB2)が1棟確認されました。

今週も遺構の掘り下げが続きます。土坑の底から木材が出土しました。

遺構の土層断面図を作成している様子です。調査終了まで残り1か月、毎日記録作業が続きます。

一週間のお盆休みをはさんで、8月17日から作業再開です。今週は10区の調査を行いました。

10区の河川跡です。以前紹介した、隣接する8区・9区の河川跡と同一の遺構です。

竪穴住居跡と思われる遺構です。土器が数点出土しており、一個体になりそうなものも含まれています。

<西谷地地区>

溝跡を掘り下げています。このような溝跡が調査区内にいくつもあります。溝跡からは多数の土器片も見つかります。

土層の状況を図面に記録しています。どのような色の土がどのような状態で堆積しているのか、細かく記録していきます。

遺構の掘り下げが終わった場所の記録写真を撮るために調査区内を清掃中です。

写真撮影を行うためのタワーです。良い記録写真を撮るためには必要不可欠なものの一つです。

担当:齊藤(主)・山田

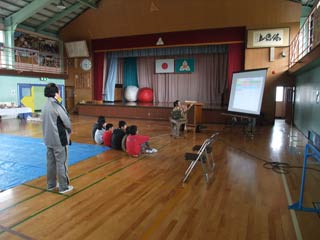

センター職員が縄文服を着て、スライドで「大昔の人々のくらし」について説明しています。

みんな勾玉作りに没頭しています。

最後は、縄文人になりきって記念撮影をしました。

担当:佐々木・吉田・高木

火起こし体験では、職員のやり方をみな真剣に見ながら行なっていました。

よ~くねらいを定めて!獲物はたくさん捕れたかな?

みんなの感想や意見がたくさん聞けました。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research