先週とは別の瓦が集中して捨てられている場所を確認し、掘り下げを行いました。

素焼きのお皿、「かわらけ」が出土しました。火災で焼けた痕が見られます。

先週とは別の瓦が集中して捨てられている場所を確認し、掘り下げを行いました。

素焼きのお皿、「かわらけ」が出土しました。火災で焼けた痕が見られます。

連日真夏日の中、調査の最終週を迎えました。最後に河川跡を掘り下げたところ多くの遺物が出土しました。これは縄文時代の終わり頃の小型の土器です。

これは古墳時代の土器で、ほぼ完全な形のものが近くで2つ出土しました。

最後はトラックに発掘道具を積んで終了です。皆さんお疲れ様でした。たくさんの出土遺物は、この後室内での作業でその内容が明らかになるでしょう。

暑い日が続いていますが、熱中症に気を付けながら作業を進めていきます。

暑い日が続いていますが、熱中症に気を付けながら作業を進めていきます。

出土状態の良い遺物の写真を撮っています。

出土状態の良い遺物の写真を撮っています。

瓦がまとめて廃棄された場所を掘り下げ、埋もれている瓦を現わしていきます。このような廃棄場所が、調査区内のあちこちに確認されます。

1回目の掘り下げを終了し、全体の瓦の出土状態を撮影しました。今後、取り上げを行います。

日差しが強く、暑い日が続いています。次に発掘する場所を試掘するときもテントを張ってその下で行いました。

7区北東区の発掘が終了しました。デジタルカメラとスマートフォンを使用して、完掘平面図を作るために必要な写真を撮っていきます。

今週は遺構の写真撮影のため、検出面を薄く削って土色が見やすいようにきれいにしていきます。

西側の遺構から土器の底部が見つかりました。

確認された溝跡の掘り下げを行いました。江戸時代の陶磁器などが出土します。

瓦が多く出土する場所です。不要になった瓦をまとめて捨てたと思われます。

7区は下層での遺構を確認のため、掘り下げが始まりました。

検出された遺構を掘っていきます。

今週は梅雨明け前の大雨に見舞われながら、西側に拡張した調査区を中心に作業を進めました。この場所からも建物の跡や柱穴が見つかっています。

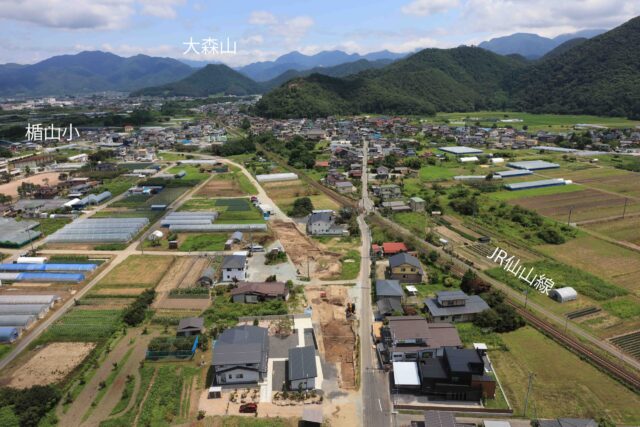

調査も大詰めをむかえ、調査区全体の空撮を実施しました。遺跡は調査区から画面左(北側)に展開していることが知られています。

今週も暑い日が続きますが、発掘調査を進めていきます。住居跡が出てきました。以前見つかったものよりも規模が小さいようです。

土嚢を作成しています。重いので協力して作成します。