空からゴロゴロと不穏な音が聞こえる今日この頃・・・

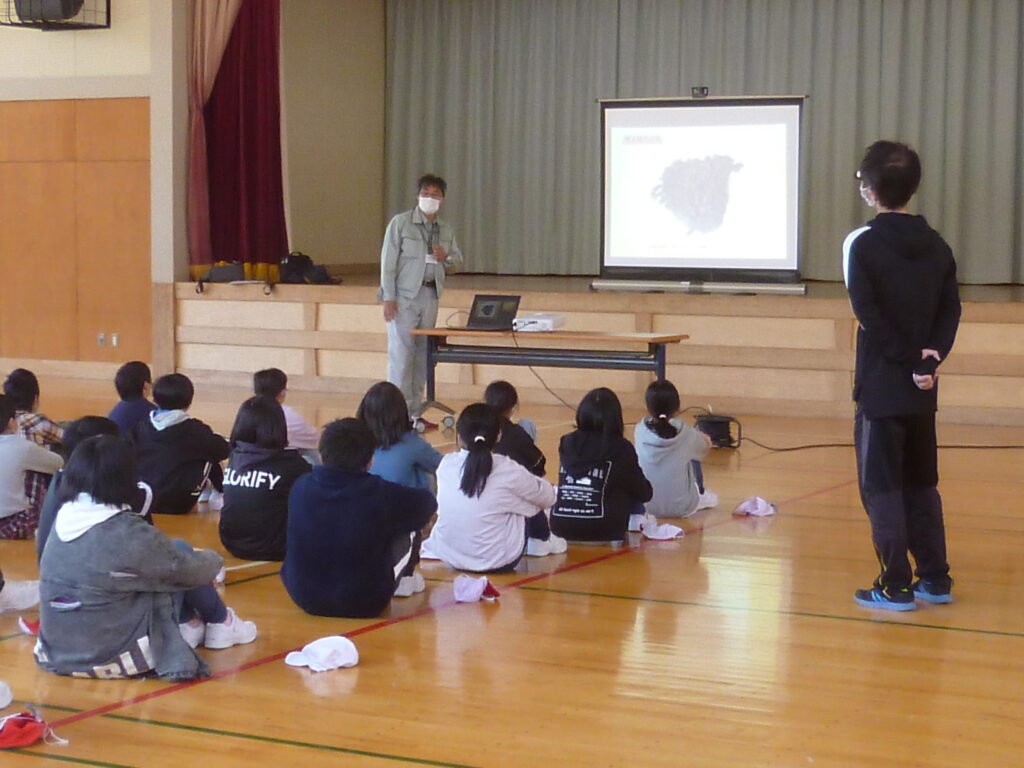

月山のふもとの西川町立西川小学校で出前授業です。

歴史の授業はこれからだそうですが、みんなすでに色々しっていました。『見たことある~』の声がたくさんあがりました。

土器の中には西川町の山居遺跡で出土したものも。

自分たちの近くに縄文人も暮らしていたことに驚いていました。

空からゴロゴロと不穏な音が聞こえる今日この頃・・・

月山のふもとの西川町立西川小学校で出前授業です。

歴史の授業はこれからだそうですが、みんなすでに色々しっていました。『見たことある~』の声がたくさんあがりました。

土器の中には西川町の山居遺跡で出土したものも。

自分たちの近くに縄文人も暮らしていたことに驚いていました。

出前授業7校目は川西町の中郡小学校。

学校の近くに発掘調査もされた太夫小屋遺跡があります。

縄文土器の文様に興味津々です。

時期によって文様にはやりがあったことに驚いていました。

弓矢体験では最初は中々命中しませんでしたが、

慣れてくると動物たちをバタバタと倒していました。

鶴岡市が33.6℃の真夏日となったこの日、

大泉小学校では縄文時代の出前授業です。

本物の縄文土器にこわごわ。きれいな文様に「縄文人ってすごい!」の声があがりました。

火起こし体験では通常の『マイギリ』だけでなく、『モミギリ』での火起こしに挑戦する生徒も!煙が出るほどおしいところまでいきました。

雲一つない青空の元、酒田市宮野浦小学校で出前授業です。

これまで最多の3クラス、にぎやかです。

体育の授業後にも関わらず、集中力がすごいです。

縄文人の生活に驚きの声があがります。

クラスごとに縄文体験。

弓矢体験では次々と動物たちが倒されていきます。

出前授業4校目は川西町立小松小学校。

暑くなってきましたが、子供たちはとっても元気です。

歴史の勉強はこれからだそうですが、メモをとりながら真剣に聞いてくれました。

本物の土器や石器をおそるおそる触ります。

「なにに使っていたのかな~?」

令和3年度出前授業3校目は金山町立明安小学校。

金山杉がつかわれた素敵な校舎で授業です。

5・6年生9名が熱心に授業を受けてくれました。

火起こし体験では、大雨で湿気が多くむずかしいかなと思っていたら・・・

火が次々とつきました!みんなよく頑張りました!!

連休も明け、出前授業2校目の山形市立西山形小学校へ行ってきました。

まず縄文時代のお勉強です。今の生活とどのように違うのかみんなメモをとりながら聞いてくれました。

体験では石器を使って野菜切りに挑戦です。思っていたよりよく切れる石器に大興奮!みじん切りになるまでキャベツを切っていました。

この度山形埋文Twitterをはじめました。

イベントのお知らせや、埋文の情報をお伝えします。

ぜひ皆さまフォローお願いします。

今年度出前授業第1校目は村山市袖崎小学校です。

6年生だけでなく4・5年生もあわせて、みんな真剣に縄文時代の勉強をしてくれました。

天気がいいので外で火起こし体験です。最初はとまどってましたが、コツをつかむとみんな上手にマイギリを使いこなしていました。