城北町の調査区の遺構の掘り下げをはじめました。

陶器が出土した溝と土坑が見つかっています。

野田遺跡・下中瀬遺跡(9月4日~9月8日)

八幡西遺跡第2次(9月4日~9月8日)

山形城三の丸跡第20次(8月28日~9月1日)

野田遺跡・下中瀬遺跡(8月28日~9月1日)

下中瀬遺跡の方形区画溝です(南東から撮影)。

調査区の西側で東西(SD29)、南北(SD18)方向の直交する深さ1m以上の溝跡が確認されました。これらは現水路とも並行しています。

一辺約20mの中近世屋敷跡の外郭部と考えられます。

こちらは方形区画内の北西角で発見されたSX41塚状遺構です。

平面方形に周溝が廻リ、中央部に土盛り痕跡が残っています。

墓坑と推測されるSK22に南側(写真上方)を壊されています。

方形区画内には塚や墓坑などがつくられており、祭祀的な性格の場所であったと考えられます。

SE31井戸跡の井戸枠出土状況です。SE31は、方形区画溝(SD18溝跡)より後に作られた直径1m前後の井戸跡です。3回以上の作り替えがあり、最も古いものは、深さ約1.5m下に縦板で組まれた井戸枠がありました。ただ井戸枠は、作り替えなどの際の埋土の土圧でかなり崩れています。

※今週で下中瀬遺跡の調査は終了しました。来週からは引き続き、野田遺跡の調査の様子をお伝えします。

八幡一遺跡第2次(8月28日~9月1日)

八幡西遺跡第2次(8月28日~9月1日)

整理室からこんにちは(八反遺跡)

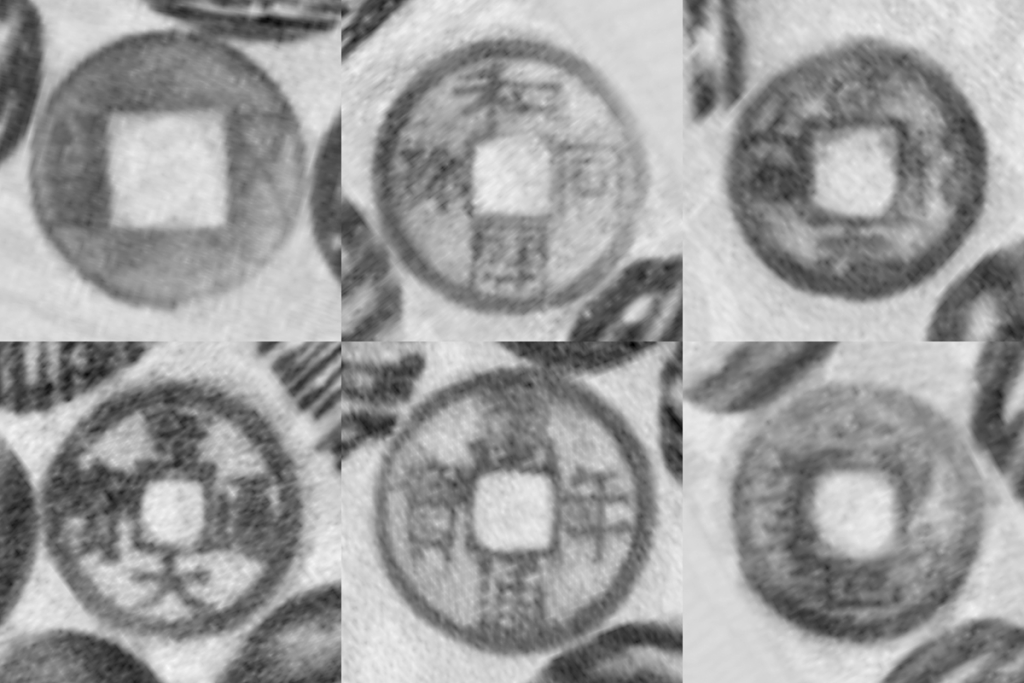

八反遺跡の一括出土銭7986枚の画像調整、銭銘判読作業が終了しました。

古銭1枚につき、文字面、裏面、厚みの中央を通る面の3枚の画像を撮影しています。中央面を撮影することで、古銭内部の様子も観察することができます。

全ての銭銘を判読したことで、いろいろなことがわかってきました。

写真左上は7986枚の中で最も古い時代の古銭です。中国後漢時代の五銖(ごしゅ)というお金で約2,000年前のものです。

左下は最も新しい古銭です。至大通寳(しだいつうほう)という元時代のもので、西暦1310年に作られました。この古銭が見つかったことで、八反遺跡の一括出土銭は、少なくとも1310年よりは新しい時代に埋められたことが分かりました。

中央上下は日本で作られた和銅開珎(わどうかいちん)と万年通寳(まんねんつうほう)です。それぞれ西暦708年、760年の奈良時代に作られました。中世の日本では主に中国から輸入されたお金が使われていましたが、日本の古い時代のお金も流通していたことが分かります。

写真右上下は島銭(しません)と呼ばれる生産地不明の古銭です。中国のお金をモデルにして日本国内で鋳造されたと考えられています。淳化元寳(じゅんかげんぽう)、元化通寳(げんかつうほう)と読むことができます。

今後は判読したデータを元に、各古銭の比率などより詳しい検討を行なっていきます。