下中瀬遺跡の調査区中央のSP31の木枠出土状況です。

直径約1mの中心部に小さな木枠を設ける遺構で、 SD18溝跡に重なっており、SD18よりも新しいものです。

この遺構は、大きさはやや違いますが、高畠町の大在家遺跡で発見された高札(江戸時代のお触書などを記した木の看板)の基礎部分などと類似しています。SP31は現代の集落の外れにあり、使われていた当時の立地などが注目されます。

先週お伝えしたSX22の底面付近の遺物出土状況です。

調査区西端の長さ約2mの長方形の遺構の底面から炭化した丸木や、ほぞ穴を開けた加工品などが出土しました

今週は、調査区中央のSK20やSD18付近の下層の遺構群を調査しました。溝跡や大型の土坑、ピットなどが確認されました。埋土や出土遺物などから平安時代のものと考えられます。

下中瀬遺跡の調査区西端で検出されたSX22の土層断面です。

長さ約2mの長方形の遺構で、炭が充満し、最下層には炭化した丸木が敷き詰められていました。古銭や櫛などが出土しており、遺構の性格としては、墓坑などが推測されます。

こちらは調査区中央で検出されたSK20の土層断面です。一辺の長さ約4mの正方形の大型土坑で、下層には炭が充満しています。底面から近世陶磁器や漆器、板材などが出土しました。

同じく下中瀬遺跡のSD16・18溝跡の調査風景です。

調査区中央の南北に並行する幅約2m以上の大型溝跡です。

SK20(ひとつ前の写真)より古く、中近世の溝跡と考えられます。

中近世の陶磁器や漆器、下駄、建築部材などが出土しています。

今週も引き続き井戸跡を掘る作業です。上から掘り進め、掘り足りなかった側壁と合わせ2人掛かりの作業です。この穴も深くなりそうな予感です。

完掘した井戸跡です。底からは水が湧いているため、実際に使われていたと思われる井戸跡です。深さは3m40cmほどになります。

こちらの写真では時期の異なる4つの遺構が重複しています。

遺構の重複が著しいと写真撮影や図面作成の回数が増えてしまうため、最小限に収めるよう、掘り下げの工程を工夫して撮影します。

1枚目の写真で手前に写る長方形土坑の底面で、漆器の椀が出土しました。重複の先後関係に加え、遺構の年代を推定できる重要な資料です。

9月2日(土)に八幡西遺跡第2次発掘調査の現地説明会を行います。

調査では、古代から近世の竪穴遺構や掘立柱建物跡、区画濠など多くの遺構が見つかりました。遺物は古代の土師器や須恵器、近世の陶磁器などが出土しています。

柱の根元が残る掘立柱建物跡

柱穴を掘り下げている様子

調査説明会案内(PDF)

日時:平成29年9月2日(土) 午後1時30分~(雨天決行)

調査遺跡:八幡西遺跡

場所:川西町西大塚字八幡西(地図)

休み明けはたまった雨水を取り去る作業から始まりました。

不安定な気候に左右され、なかなか作業が進みません。

今週はお盆休みを経て17日から作業を開始しました。

井戸跡のほかには、柱穴跡などの規模の小さな遺構も見つかっており、同時に調査しています。

東側の調査区でも、井戸跡のほかに柱穴跡や土坑(どこう)などが見つかっています。

今週はお盆休み明け1週間ぶりの現場の再開でした。

調査も残すところ3週間、いよいよ大詰めを迎えます。

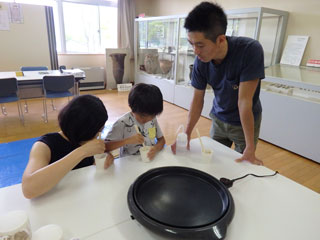

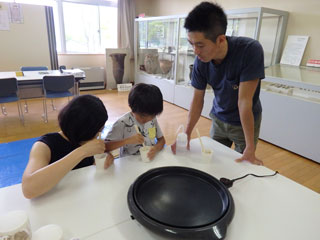

ただ今開催中の夏休み特別企画「子どもミュージアム」の様子をお伝えします。

力を合わせて火起こしに挑戦です。

次は石器でクルミ割り体験。うまく割れたかな?

先ほど割ったクルミ入りの縄文クッキーを作りました。

タネにはセンター特製の縄文クッキーミックス粉を使っています。

お味はいかがですか?

「子どもミュージアム」は8月18日(金)まで開催しています。

ぜひご来場ください。

今週も引き続き大手町の調査区西側の遺構検出を行いました。

厚く堆積した黒い土の下から黄色みを帯びた地山が見えてきました。

表土からは明治~昭和初期にかけてのガラス瓶も大量に見つかりました。うま味調味料の瓶が種類・数ともに最も多く、瓶の形から発売された時期がわかります。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research