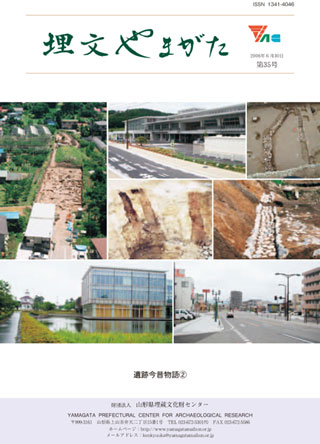

当センターの広報誌「埋文やまがた」の最新号が刊行されました。

特集は「遺跡・追跡PART2」。

遺跡の発掘調査中の様子と、発掘後の様子を見比べることができます。

是非ご覧下さい。

yamagatamaibun のすべての投稿

下叶水遺跡(7月18日〜7月21日)

先週に引き続き、沢跡の掘り下げ作業を行いました。今週前半は悪天候の日が続いたため、排水作業をしながら、晴れ間をうかがいつつの作業でした。

埋設土器(EU111)の内側の土を掘り上げた状態です。土器の周りには赤く焼けた土が広がっています。

現場に集合した途端、激しい雨が降ることも。そんな時は、屋内で遺物の洗浄作業です。溶けてしまいそうな軟らかい土器もあるので、神経を使う作業です。

興屋川原遺跡第3次(7月18日〜7月21日)

昨年からの継続調査となっていたE区西部の柱根を伴う掘立柱建物2棟(SB350、

351)の完掘状況です。

E区東部で検出した柱穴群の精査に入りました。アタリが明確なものと、柱根を伴うもの

もありますが、掘り方の大きさが径20〜25cmの小さなものが多く、組み合わせもわかっ

ていません。この範囲内で100基ほどの柱穴が確認されています。

加藤屋敷遺跡(7月18日〜7月21日)

今週も雨を気にしながらの作業でした。これは、B区の黒い土の部分を掘り下げている様子です。

C区から須恵器の壺が、ほぼ完全な形で出土しました。さらに全体を掘り下げて、調査していきます。

石畑遺跡(7月18日〜7月21日)

連日の雨で、東側を流れる吉野川の水位も上昇してきました。

調査区北側の土坑の半分を掘ったところです。縄文土器とともに石製品も出土しました。

調査区北側の土坑から縄文時代の注口土器が出土しました。赤く塗られているようです。

矢馳A遺跡第3次(7月18日〜7月21日)

A区RP31 須恵器の底裏に文字が刻まれていました。

B区 竪穴住居跡と思われる遺構の出土状況です。

C区縦組み木枠井戸 井戸の出土状況です。くり抜いた木を使っている部分(手前)と、細かい板を組み合わせている部分(奥)で構成されています。細かい板を組み合わせている部分には横木が渡されています。

C区横組み木枠井戸 井戸を約30センチ掘り下げると、中から木組みが検出されました。

山ノ下遺跡(7月18日〜7月21日)

拡張した部分も完掘がほぼ終わりました。後は記録作業が中心となります。

ラジコンヘリを飛ばし、上空から調査区を撮影するところです。撮影日の木曜日は天候に恵まれ、ホッとしました。

モニターを見ながら、撮影場所を指示します。

稲荷山館跡第2次(7月18日〜7月21日)

今週から稲荷山館跡発掘調査が始まりました。調査区が低い位置にあるため、水が溜まりやすい場所です。

調査区内の杉の切り株を除去しています。作業員さんが手際よく根を切り落としていくので、あっという間に取り除かれました。

これは中世の土の鍋で、内耳土鍋というものです。米沢では出土する遺跡が多いです。

岩崎遺跡(7月18日〜7月21日)

先週に引き続き今週も遺構の半截作業や記録作業を行っています。

柱穴を半截し、断面を検出した状態です。この柱穴には柱が残っていました。これから写真や図面をとりその後に完掘していきます

玉作遺跡第2次(7月18日〜7月21日)

今週は水汲み作業と面整理作業の繰り返しでした。早く梅雨があけてほしいものです。