雨が降った日の翌日は調査区内に貯まった水の排水作業から一日が始まります。

排水作業が終わり次第、面整理の作業に入ります。

広い調査区を地道に削っていき、遺構を探していきます。

雨が降った日の翌日は調査区内に貯まった水の排水作業から一日が始まります。

排水作業が終わり次第、面整理の作業に入ります。

広い調査区を地道に削っていき、遺構を探していきます。

調査区中央の竪穴住居から、炭化材が多く見つかりました。

焼失家屋の可能性もあるため、炭化材の検出状況を写真で記録しました。

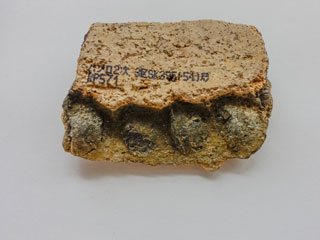

同じ竪穴住居跡から、2個目の「はそう」が見つかりました。

今回見つかった物の方が完形に近く、状態が良いようです。

今回は、羽黒神社西遺跡の整理室からです。

縄文土器片に残っていた大変興味深い痕跡についてお伝えします。

縄文土器は、粘土の紐を積み上げていって胴部を作ります。

この粘土紐を積み上げた部分を「輪積み痕」と呼んでいます。

この輪積み痕付近は、とても壊れやすく、遺跡から発見された土器も、輪積み痕のところで割れたものがたいへん多く存在します。

今回、羽黒神社西遺跡で発見されたこの資料には、輪積み痕に粘土に紐を巻き上げるときの工夫の痕跡が見つかったのです。

粘土紐の上面にヘラなどで刻み目を入れて、接着の際に表面積を増やして接着を強化するという工夫は、よく知られています。

しかし、羽黒神社西遺跡のこの資料の場合は、少し違います。

この資料からは、粘土紐の上面をおそらく親指と人差し指でつまんでギョウザの皮をつつむような動作をしながら、土器の表面に親指の先を押し込んでヒダを作り出すという工夫が認められました。

ヒダの上には、さらに粘土紐を積み上げ、土器の高さを足していったようです。

そのヒダの上に巻き上げられた粘土紐の、ヒダとの接着面には、凸状になった指先の跡が残されていました。

このことから、ヒダを作り出した粘土紐がやや乾燥して少し硬くなった後に、やわらかい粘土紐を積み上げたと考えられます。

そのために、ヒダを作り出した特徴的な輪積み痕が残ったものと思われます。

ヒダを作った理由は、刻み目を入れる工夫と同じと考えられますが、製作実験をして確かめてみたいところです。

その一方で、この痕跡からは、土器を作った縄文人の指先を見ることができます。

わずかに残った爪先の痕跡からは、爪が長くなかったことがわかります。

いまとなっては見ることができないわたしたちの遠い祖先を、間近に感じるそんな感じがしますね。

10区をトレンチ掘りしました。

表土が砕石に覆われていたので、人力で掘り進めるのが大変でした。

12区の壁面を綺麗にして、地面も綺麗にしました。

12区の地面も綺麗に削っていくと、黄色い地山土に茶色い土が入った丸や大きな四角が見えてきました。

この茶色い部分が、昔の人が穴をほって埋めた痕跡です。

次週以降も丁寧に削り直して、形や重なり具合を観察します。

大型の土坑はベルト状に土を残して掘り下げ、断面図を作成します。

埋め戻した層、腐食した木を多く含む層、粘土状の層と、堆積している土の違いがはっきりわかる遺構です。

石組が見つかった遺構も土を半分残して掘り下げ、断面図を作成します。

こちらは埋め戻した層の下に砂を多く含んだ土の層がありました。

遺構の掘り下げは北側と南側に分かれて進めています。

こちらは遺構が密集する北側(微高地)の様子です。

一方、南側に広がる低地は水はけが悪く、雨が降るとたちまち湿地のようになってしまいます。

梅雨の合間に、県内市町村の文化財担当者研修が八幡西遺跡で行われました。

市町村に多い、試掘・確認調査を想定した研修内容です。

調査区の西側にある窯跡になります。

手前は焚き口で、遺物が多く残された箇所が土器を焼いた焼成部と考えられます。

もう1基の窯跡は、床面から壁への立ち上がりが綺麗に残っています。

傾斜が急で遺物が全く出土していない場所になります。

非常に残りのよい窯壁が1枚まるごと出土しました。

分析用サンプルとして活用していく予定です。

1区の東側の面削りを行っています。大きな河川跡が見つかりました。

見つかった河川跡を掘り下げています。

調査区南側で見つかった、溝と思われる遺構を掘り進めています。

遺構の土層断面の写真撮影をしています。

調査区中央の竪穴住居を掘り下げました。

全体に炭が堆積している様子が観察できます。

炭を含む範囲を平面図として記録しています。