8月20日(土)に八幡西遺跡の発掘調査説明会を行います。

古代から近世の掘立柱建物や井戸、区画溝など多くの遺構が見つかりました。遺物は、古代の土師器や須恵器、中世陶器などが出土しています。

大型の掘立柱建物跡。

井戸跡を掘り下げている様子。

調査説明会案内(PDF)

日時:平成28年8月20日(土) 14:00~(雨天決行)

調査遺跡:八幡西遺跡

場所:川西町西大塚字八幡西(地図)

上山南中学校の男子2名が3日間の職場体験を行いました。

初日は、ブラシを使って、土器についた土を洗い落とす洗浄作業です。

2日目には、市の広報課で職場体験をしている同級生が、仕事の様子を取材にきました。

照れながらも、インタビューに答えています。

3日目は、土器の接合作業です。

約4,400年前のバラバラに割れた縄文土器のくっつく部分を探していきます。

最後は、職場体験の記念に勾玉をつくりました。

硬い琥珀を根気よく紙ヤスリで削っていきます。

3日間ご苦労様でした。

1区の遺物包含層の精査をおこないました。

縄文時代後期はじめ頃の土器が多く出土しています。

遺物包含層の遺物出土風景です。

奥のやや赤い場所から弥生時代の遺物がまとまって出土しています。

12区で遺構平面図の作成作業に入りました。

同じく12区では、近世の土坑を掘り下げています。

11区では先の大戦時の家庭用防空壕を掘り下げています。

爆風が奥まで入らないようにL字状に曲がっています。

戦後しばらくの間、物置として使われていたそうです。

大手町の調査区で遺構検出作業を行いました。

土の色や質の違いで遺構かどうかを判断します。

遺構検出作業を終えて検出全景を撮影します。

大小さまざまな土坑と、調査区を南北に走る川跡が見つかりました。

井戸枠の全体が現れました。

縦板組横桟留め構造の井戸枠の内側に、一回り小さい同様の板組が見えます。

井戸底の水溜(集水施設)でしょうか。

1区と2区の間に新たな竪穴住居跡が見つかりました。

住居の覆土から古墳時代の甑(こしき)が出土したため、古墳時代の住居跡と思われます。

記録作業も進めています。

週後半に山辺町文化財保護審議会の方々が見学にいらっしゃいました。

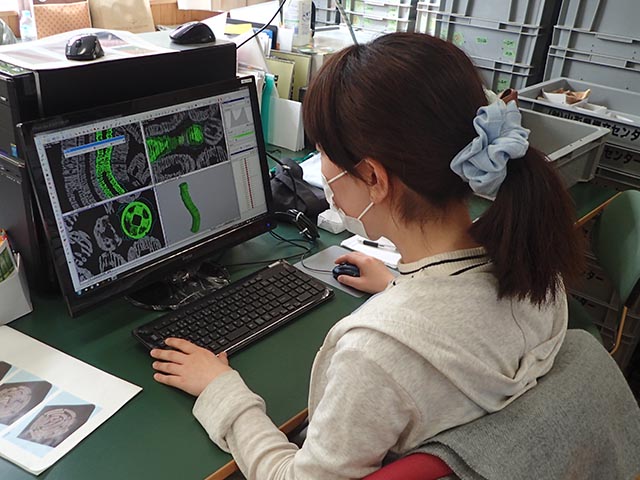

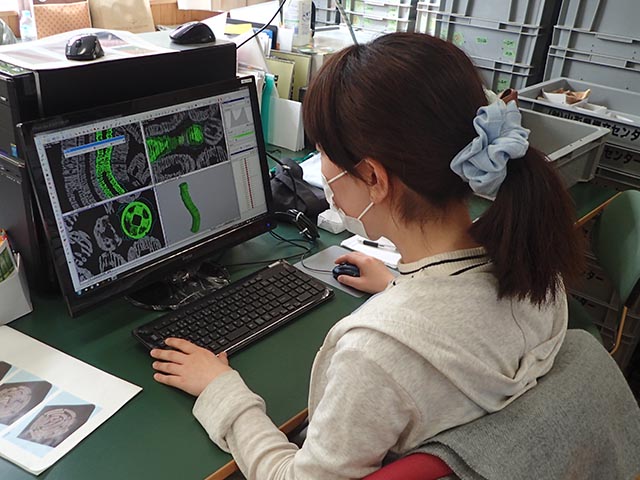

2011年から3年間発掘調査を行なった東根市の八反遺跡は、現在報告書作成作業を行なっています。

以前お知らせした一括出土銭は、無事に保存処理が終了し、センターに帰ってきています。

出土した状態のまま保存処理を行なったため、このままでは内部の様子を知ることができません。

そこで、病院などでお馴染みのX線CT撮影を行ないました。内部の様子が3次元で記録されるため、あらゆる角度から観察することができます。

古銭は約100枚を一つづりとした緡(サシ)と呼ばれる単位になっています。

1段に16本、5段で80本のサシが納められていることがわかりました。約8,000枚の古銭が入っていることになります。

4本から5本のサシをひとまとまりとして曲物に納めていった様子が見て取れます。(下の写真をクリックすると動画になります)

今後、古銭の枚数や種類を調査していく予定です。

1区で検出した遺構の掘り下げを行いました。

弥生時代中期頃の土器片が出土しています。

5区も遺構の掘り下げを行っています。

ピットが多いので、掘立柱建物跡の可能性を視野に入れて発掘していきます。

大蔵小学校の5年生が発掘に参加してくれました。

将来の考古学者が生まれるかもしれません。

12区の遺構検出状況です。

12区の遺構を掘り始めました。

手前側は昨年度の調査区(8区)と重複している部分です。

11区の防空壕と推測される跡です。

次の週に掘り下げる予定です。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research