先週に引き続き、昨年度表土を掘削したC区北の遺構検出面の清掃を行いました。遺跡より西には、女鹿集落と日本海が望めます。

1次調査のB区と2次調査のC区東では、約3.5~2.8万年前の、県内で最も古い磨製石斧をともなう旧石器が発見されました。そのB区とC区東の間が未調査だったため、表土を掘削し、旧石器が出土する土層の上面検出を行いました。

17日には、鳥海山の火山研究の第一人者である、秋田大学の林信太郎先生の研究グループが、遺跡の北に隣接する猿穴溶岩の噴出した年代を調べるために、トレンチを掘削して堆積状況を確認する調査が行われました。

調査現場(写真中央)は、荘内神社の大鳥居(写真左)のすぐ近くです。鶴ヶ岡城二の丸の出入り口にあたる場所で、「馬出(うまだし)」という防御施設の堀と土塁が見つかると予想されます。

東西幅4mの狭い調査区で地表下3m近くまで掘り下げる可能性があるため、表土掘削前に長さ9m以上の矢板を圧入する土留工事を行いました。これで調査区壁が崩れる心配はありません。

仮設土留工事が終盤にさしかかってきたタイミングで発掘作業員の雇用を開始しました。来週から表土掘削を開始する予定です。

西側の調査区も表土除去が終了しました。石を詰め込んだ溝から奥側が堀跡と考えられます。七ツ蔵を囲む堀の西堀にあたります。

東側調査区では荘内中学校の礎石痕跡の掘り下げを行なっています。近代のガラスや陶磁器が出土しています。

今週は5区と6区の面整理と遺構検出作業を行いました。黒っぽい部分が遺構です。

測量事務所に基準点測量を外注しました。その基準点を基にして調査区にグリッド杭を設置しました。

遺構を検出した状況を写真で記録に撮りました。

5区の遺構検出状況です。面整理作業で近世や奈良・平安時代の遺物片が出土していることから、それらの時代の遺構だと思われます。掘り下げるとどのような遺物が出てくるのか楽しみです。

今週から遺構の掘り下げがはじまりました。どのようなものが出土するのか楽しみです。

調査区の土は乾くと固くなってしまうため、手を付けない場所はシートで覆っています。

出前授業も後半戦です。9校目は朝日町立宮宿小学校。

だんだん暑くなってきたので、水筒も準備万端でのぞみます。

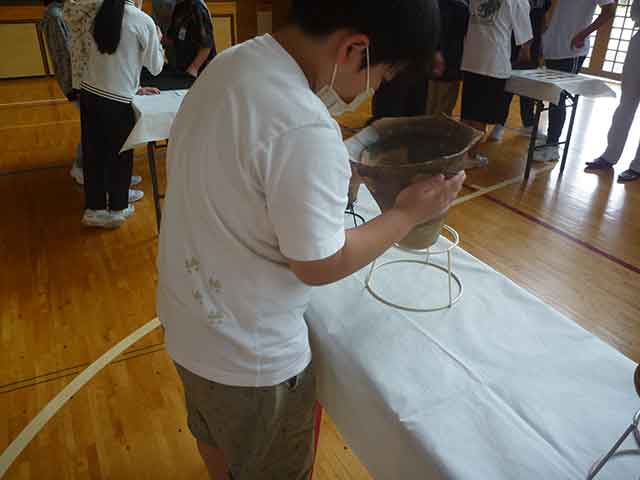

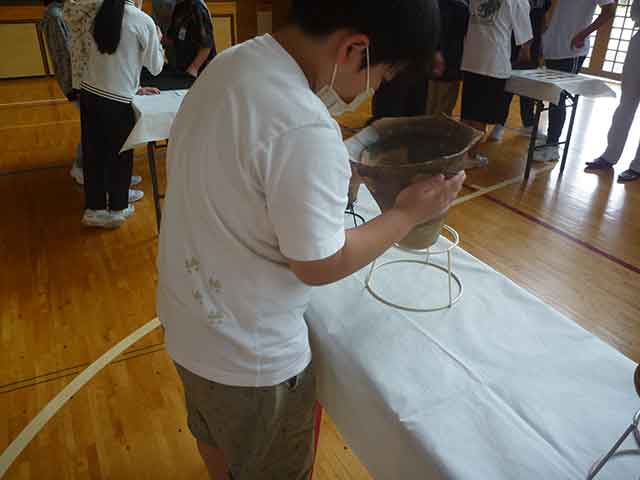

本物の縄文土器にドキドキです。縄文人は何に使っていたのでしょう?

火起こしをみんなやったことがあるようで、道具の使い方が上手です。雨上がりのこの日、なんとか2組火をつけることができました。

出前授業折り返しの8校目は酒田市立松陵小学校。

午後からの授業でしたが、準備の間昼休みを全力で楽しむ子供達の声が響いていました。

石器で野菜切りでは、ニンジンなどのかたい野菜に悪戦苦闘です。包丁の方が使いやすかな?

弓矢体験は大盛り上がり。最後に倒せなかった動物たちは先生方に託すことに。見事打ち取ってくれました。

出前授業7校目は酒田市立浜中小学校です。

防風林である松林に囲まれた学校です。

土器石器を触ってみよう!体験では「縄文の女神」のレプリカも実際に触ってみます。

高さ45cm、重さ3.155㎏、まるで赤ちゃんを抱っこしているようです。

事前に班ごとに採集してくれていた草花を石器で切ってみます。

中々切りにくいようで、「どうやったら切れるのかな??」と相談しながら切っていました。

遊佐町水林下遺跡の第3次発掘調査が始まりました。開始式を行い、さっそく発掘調査で使用する器材の搬入を行いました。

雨の中、現場で使う器材を運び出し、休憩テントの設営や草刈りなど、調査の準備を行いました。その後、2次調査終了時に、検出面の上に敷いた保護シートの上に溜まっていた泥をかき出しました。

準備が整ったので、さっそく発掘調査が始まりました。まずは昨年度C区北の東側を拡張した範囲について、遺構の検出を行いました。

作業員さんに雇用通知書を渡しました。作業開始です。

機材が到着したのでみんなで下ろします。

調査区範囲を設置し、どれくらい深く掘ればよいか確認します。表土が固くて掘るのが大変でした。

確認した深さまで重機で掘削しました。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research