野田遺跡のSK2土坑の土層断面です。SK2土坑からは、斎串(いぐし)がまとまって出土しました。覆土から出土した土器の形から、年代は8世紀後半頃のものと考えられます。

SK2土坑の斎串(いぐし)出土状況です。斎串は、長さ約20cmの細長い板の先端が三角形に加工されたもので、当時のお祭りなどに使われたと考えられています。遊佐町は鳥海山の湧水が豊富なため、普通は腐って残りにくい木製品も多く見つかります。

北区南端部の建物跡の精査状況です。黄色いリボンを付けたピンポールが立つ柱穴が建物を構成するもので、一部柱根が残るものもあります。調査区南半部の建物跡はいずれも2×3間ほどで、やや小規模です。

PDFデータ(山形県教育委員会作成)

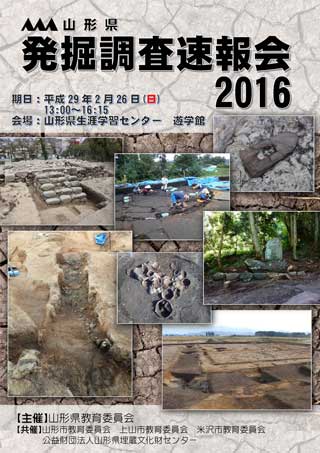

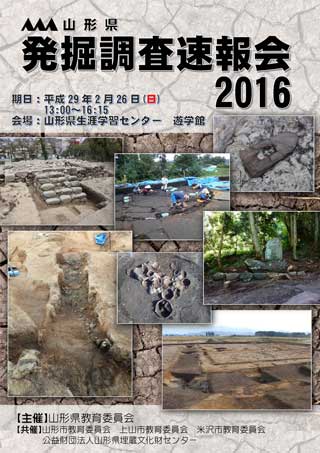

平成28年度山形県発掘調査速報会の資料を掲載しました。

城北町の調査区の土層を記録しています。調査区は馬見ヶ崎川の旧河道域にかかっており、土と砂の層の堆積状況から氾濫を繰り返していたことがわかります。

堆積土上に17世紀頃の肥前陶器が出土した遺構検出面がありますが、その堆積土の中から青磁碗が出土しました。さらに約80cm掘り下げた下層からは8世紀頃の土器が出土しています。

先週末に台風対策を行ったため、ブルーシートはめくれる程度ですみましたが、看板などが壊れる被害を受けました。

南区のSK2土坑の斎串(いぐし)出土状況記録作業です。木札を加工して作った斎串がまとまって出土しました。お祭りに使った後廃棄したものと考えられます。

北区の遺構精査の様子です。調査区中央~北半部にかけて調査を行い、建物の柱穴群や溝跡などを検出しました。柱穴には、柱根が残るものもあります。

野田遺跡の北区南半部の遺構精査の様子です。

井戸跡や大型の土坑、建物の柱穴群(一部柱根が残存)などがあります。

週末の大型台風に備えるため、遺構保護用のブルーシートや足場に使う板に土のうで重しを追加しました。

センターの裏には川が流れており、そのほとりにはクルミの木が生えています。毎年秋にはたくさんの実がなるので、敷地内に落ちたものを拾って、体験学習などで縄文クッキーを作るときの材料にしています。

殻の側面に丸い穴があいているクルミが落ちていました。

これは、ネズミが実を食べるときにあけた穴なのです。

歯型もしっかりと付いています。

こういったクルミの殻は遺跡からも出土します。

人間が保存していたクルミをネズミが食べてしまったもののようです。

縄文時代にはすでに食べられていたクルミ。今ではメインの食材として使われることは少なくなりましたが、当時はヒトにとっても大切な食料でした。

今週で大手町の調査区は、調査終了となります。

完掘全景写真を撮影するため、調査区内のクリーニングを行っています。

溝跡の平面図を作成して作業終了です。

遺構検出面のほとんどが砂と礫からなる調査区なのですが、一部水捌けの悪い部分があり、そこに溝跡が残っていました。

城北町の調査区の遺構の掘り下げをはじめました。

陶器が出土した溝と土坑が見つかっています。

野田遺跡の調査区全体の遺構検出状況(西から俯瞰(ふかん)撮影)です。写真中央が微高地(自然堤防)になっており、遺構群が集中しています。写真手前と奥は低湿地となっています。

こちらは、ドローンで真上から撮影した遺構検出状況です。微高地は、写真中央で蛇行する旧河川の砂層などにより形成されており、ここに遺構が集中しています。

発掘区に分布する土層の重なりや広がりを把握するため、複数の地点で観察用の試掘坑(トレンチ)を掘りました。

深掘り掘削面の勾配と高さは法令の定めに従い、落盤の防止に努めています。発掘作業では安全に対する十分な配慮が求められます。

2か年にわたった調査も今週をもって終了となりました。ご尽力いただいた作業員の皆さん、本当にありがとうございました。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research