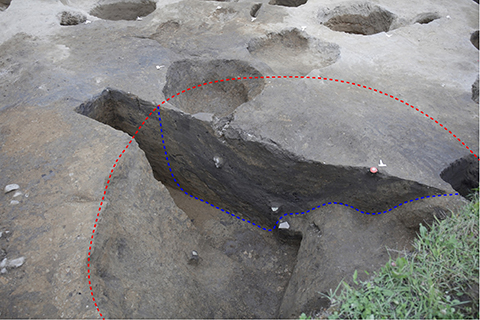

遺跡に残される深い掘り込みは、密集していることが多いのが特徴です。

この写真には、重複も含めて8基見つかりました。

調査区のほかの場所でも、同様の長方形や方形の掘り込みが密集して発見されています。

これらは建物跡、倉庫跡、墓穴跡などさまざまな機能が想定されます。

しかし、それを特定できる材料は、いまだ得られていません。

さらに別の場所では、円形の深い掘り込みが発見されています。

今週も引き続き遺構の精査をしています。

これは柱穴という古代の人が柱を立てていた跡を掘っている様子です。

半分に分けて掘ることで、柱穴に埋まった土の堆積を確認することができます。

こちらは古代の住居跡の掘り下げをしている様子です。

住居跡の中からは、土器のかけらや炭化物など人が住んでいた形跡が発見されました。

今週も遺構の掘下げをつづけています。長方形や方形の掘りこみが多数発見され、深さは1mを超えるものもあります。しゃがんで作業すると、人が見えなくなってしまうほどです。

別の場所では不定形な溝状の掘りこみが広がっています。ここからは多数の古墳時代の土器片とともに、同時代の勾玉が出土しました。

先週から掘り下げている遺構は、大きな四角い形をした溝状の遺構であることが確認されました。時代としては出土している遺物から、古墳時代の遺構と考えています。

上の写真内側の溝から出土した土師器(はじき)の高坏(たかつき)です。割れてはいますが、ほぼ完全な形に近い状態で出土しています。

(公財)山形県埋蔵文化財センターでは、夏休み期間中に体験活動を主とした特別企画を開催します。

主にお子さんが対象ですが、大人の方だけでも大歓迎です。

期日:平成30年7月23日(月)~8月17日(金)

【土・日・祝日はお休みです。】

時間:午前9時~午後4時

会場:(公財)山形県埋蔵文化財センター

調査も終盤となり、ドローンにて調査区全体の写真撮影を行いました(右が北)。上空から撮影することで、遺構の位置関係がみえてきます。

調査で使用した機材を洗浄、片づけした上で、調査は終了しました。

今週から本格的な調査の始まりです。

土色の変化から確認できた遺構を掘下げて行きます。

十字形にベルトを掘り残すことで、その断面からどのように埋没していったかを調べる事ができます。

だいぶ深くなりました。住居跡と思われます。

今のところ平安時代のものと考えていますが、時期を特定できる遺物が少ないため、断言はできません。

今後の調査の進展で明らかになるでしょう。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

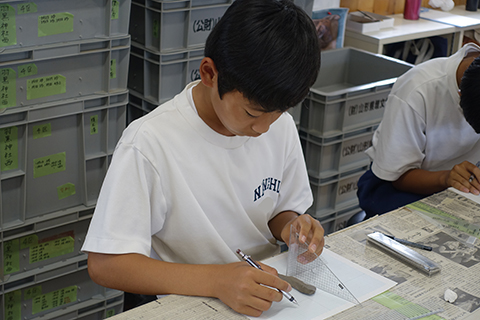

上山南中学校の生徒さん2名が、3日間の職場体験に来てくれました。

はじめにセンターの仕事の概要について説明を受け、それから石器の接合作業を体験しました。割られたカケラを元に戻して、原石から石器が作られた過程を調べる作業をしました。

つぎは、土器の拓本を行いました。

弥生土器の文様を画仙紙に墨を乗せて写し取っていく作業をしました。

石器の形を方眼紙に描き入れる実測作業を行いました。

石器の形を正確に描き入れる体験は、なかなか根気のいる作業でした。

次の日には、パソコンを使ったトレース作業も行いました。

体験の締めくくりは勾玉づくりです。

一所懸命に削って、世界に一つだけしかない自分だけの勾玉をつくりました。

以前紹介しました遺構の堆積を確認しました。深さは1mを超えます(青線:断面の線)。遺構の直径や深さなどから、井戸(いど)跡と考えられます。

こちらも形状から、井戸跡かもしれません。深さは約1.6mです。大変深く、安全を確保しながら掘り下げていきます。

遺構に堆積した土を観察するために、遺構を縦に断ち割りました。比較的に土の色の違いがわかりやすい堆積土であることがわかります(写真左側)。堆積土は上から、灰色・黄色・黒色の3層に分かれる土が重なっていました。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research