今週から本格的な調査の始まりです。

土色の変化から確認できた遺構を掘下げて行きます。

十字形にベルトを掘り残すことで、その断面からどのように埋没していったかを調べる事ができます。

だいぶ深くなりました。住居跡と思われます。

今のところ平安時代のものと考えていますが、時期を特定できる遺物が少ないため、断言はできません。

今後の調査の進展で明らかになるでしょう。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

今週からは本格的に遺構の精査(掘り下げ)に入っています。これまでと同様に土の色や質感を確認しながら、移植ごてで少しずつ慎重に掘っていきます。

上山南中学校の生徒さん2名が、3日間の職場体験に来てくれました。

はじめにセンターの仕事の概要について説明を受け、それから石器の接合作業を体験しました。割られたカケラを元に戻して、原石から石器が作られた過程を調べる作業をしました。

つぎは、土器の拓本を行いました。

弥生土器の文様を画仙紙に墨を乗せて写し取っていく作業をしました。

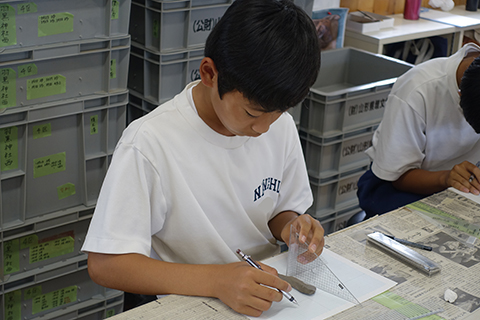

石器の形を方眼紙に描き入れる実測作業を行いました。

石器の形を正確に描き入れる体験は、なかなか根気のいる作業でした。

次の日には、パソコンを使ったトレース作業も行いました。

体験の締めくくりは勾玉づくりです。

一所懸命に削って、世界に一つだけしかない自分だけの勾玉をつくりました。

以前紹介しました遺構の堆積を確認しました。深さは1mを超えます(青線:断面の線)。遺構の直径や深さなどから、井戸(いど)跡と考えられます。

こちらも形状から、井戸跡かもしれません。深さは約1.6mです。大変深く、安全を確保しながら掘り下げていきます。

遺構に堆積した土を観察するために、遺構を縦に断ち割りました。比較的に土の色の違いがわかりやすい堆積土であることがわかります(写真左側)。堆積土は上から、灰色・黄色・黒色の3層に分かれる土が重なっていました。

雨が降ると、次の日はまず調査区に溜まった水を取り除く作業から始まります。ひしゃくやスポンジを使って水を取り除き、きれいにしています。

表面の土を削っていくと、色や質の変化などから遺構が見えてきます。古代の人々の住居跡や柱の跡と考えられる遺構が確認できます。

遺跡内の古代の人々の生活の痕跡を把握した段階で空撮を行いました。北から撮ったもので、須川にかかる中野目橋を手前に、中野目Ⅱ遺跡(1)、中野目Ⅰ遺跡(2)、上敷免遺跡(3)、川前2遺跡(4)などを望みます。

空撮写真を元にして合成した調査区の全景です。古代の人々が暮らしていたのは、現在の地表面より1mほど低い、標高92m前後の自然堤防上でした。

先週に引き続き、表土を取り除いた後で遺構検出を行っています。

検出面は最近掘り込まれたと考えられる撹乱が多く入っていますが、奈良・平安時代のものと思われる柱穴がいくつか見つかっています。

重機で深く表土を掘り下げた後は、人力で少しずつ掘下げて古代の生活の痕跡を探してゆきます。

土が乾燥しないよう水をまきながら作業し、作業が終わった場所やこれから作業する場所にはシートをかけています。

遺跡内を薄く掘下げてゆくと、土の色の違いが四角や丸形に見えてくるところがあります。

これらが古代の人々の生活の痕跡と考えられます。

その時代や用途は、今後の調査で明らかになるでしょう。

現在は調査区全体にどれくらいの生活の痕跡が残されているのか把握することを目的としています。

すぐには調査しない遺構には、輪郭に沿って紐を貼り、今後の調査に備えて目印にしておきます。

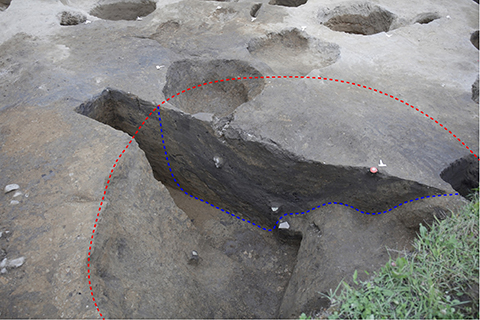

直径2mを超える遺構(赤線で示した部分)を調査しています。この他にも、2mを超える遺構が点在しています。土の堆積や出土品などを確認しながら調査しています。

土の堆積状況は、メジャーやコンベックスなどの測量道具を用いて用紙に図化するなどして記録に残します。他にカメラによる写真撮影も行い記録に残します。

梅雨に入ると、排水作業の日々が続きます。柄杓(ひしゃく)やスポンジできれいに雨水を集めています。

青磁(せいじ)という焼き物の破片(お碗の縁の部分)が出土しました。文字通り、表面は青(緑)色です。

青磁(せいじ)という焼き物の破片(お碗の縁の部分)が出土しました。文字通り、表面は青(緑)色です。

青磁の割れ口には黒色の漆が付着していました。接着剤として使用し、割れたお碗を修復したことがわかります。

青磁の割れ口には黒色の漆が付着していました。接着剤として使用し、割れたお碗を修復したことがわかります。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research