調査区の東端からは同じ大きさの穴が同じ間隔で見つかっています。これは建物の柱の跡ではないかと考えています。

調査の最後は深掘りし、地層を確認することでその土地の成り立ちを調べました。砂と石、粘土の層が何回も重なっており、近くを流れる村山高瀬川の洪水によるものと考えられます。

調査区の東端からは同じ大きさの穴が同じ間隔で見つかっています。これは建物の柱の跡ではないかと考えています。

調査の最後は深掘りし、地層を確認することでその土地の成り立ちを調べました。砂と石、粘土の層が何回も重なっており、近くを流れる村山高瀬川の洪水によるものと考えられます。

出前授業15校目は飯豊町立第二小学校です。

小学校の周りは縄文の遺跡だらけなことを知った生徒達は

「縄文土器ひろえるかな?」とドキドキした様子でした。

火起こし体験では、あいにくの雨模様の中、2組火をつけることができました。みんな汗だくになって頑張ったおかげです。

弓矢体験ではみんな打ち方が様になっています。

動物たちも次々倒れていました。

8月11日(木)に鶴ヶ岡城跡第3次調査の発掘調査説明会を行います。

山形県立庄内中高一貫校(仮称)の整備に伴う発掘調査で、

調査区は鶴岡南高等学校の敷地内で、鶴ヶ岡城「七ツ蔵」と呼ばれる米蔵があった場所にあたり、調査の結果蔵を囲む堀が見つかりました。また高等学校の前身の学校の礎石も確認されました。

日時:令和4年8月11日(木)山の日 午後1時30分~(雨天決行)

調査遺跡:鶴ヶ岡城跡第3次 発掘調査現場

場所:鶴岡市若葉町26-31(鶴岡南高等学校敷地内)【地図】

※駐車場は「鶴岡公園東駐車場(鶴岡市総合保健福祉センターにこ・ふる南側)」をご利用ください

※混雑緩和のため、入場者数に制限を設けるか、参加者を分けての開催となる場合があります。

※申し込みは不要です

先週の水林下遺跡での調査は、鳥海山山頂に雲が沸き上がっていましたが、フェーン現象のため、炎天下のなかでの作業となりました。

土が乾燥してしまうので、水まきをしながら調査を行いました。

C区北では、引き続き遺構の精査を行いました。

旧石器の調査では、鎌で丁寧に削りながら、石器が含まれる地層の上部を掘り下げていきました。

調査区西辺(県道側)の土留め矢板から外れて、石積み列が検出されました。石積み列の裏側には、握りこぶしより小さな石が詰め込まれています。

石積み列はところどころ壊され、とくに北側では石の抜き取られた箇所が目立ちますが、調査区全体にわたって南北方向にまっすぐ並んでいます。

遺構検出が完了したところで空撮を実施しました。今回発見した石積み列(写真左下)は、荘内神社を取り囲む鶴ヶ岡城跡本丸堀の東辺に平行して位置しています。

堀の範囲を確かめるためにトレンチ調査を実施しました。その結果、調査区の大半を、堀が埋まった後に掘られた大きな溝が縦断していることが分かりました(写真赤色部分)。江戸時代の七ツ蔵の堀は、調査区の西半部にわずかに残されているようです(写真青色部分)。

新しい段階の大溝は幅4m、深さ1.5mほどです。堆積の状況から、一気に埋め戻されているようです。

新しい大溝の壁面に、江戸時代の堀の立ち上がりが確認できました。他の場所のトレンチ調査の結果、大溝よりも堀の方が深いことが分かりました。堀の下層部分は大溝に壊されずに残っている可能性があります。

5区北半分の遺構の精査、記録を進めました。写真は近世の石組遺構です。

しばらく手を掛けられなかった6区の調査も再開しました。写真は、近世の大きな落ち込みです。瓦や磁器の碗などの破片が出土しました。

5区北側の調査が終了したので、残った5区南側の表土除去を行い、北側を埋め戻しました。

川跡の一部に重なって土器が大量に出土する土坑が発見されました。つぼや食器などがあり、形状から平安時代のはじめごろのものと考えています。

前半の調査も大詰めをむかえ、調査区全体をドローンで空撮しました。写真は調査区の奥に大森山、左に楯山小、右側には調査区に並行して仙山線が走っています。

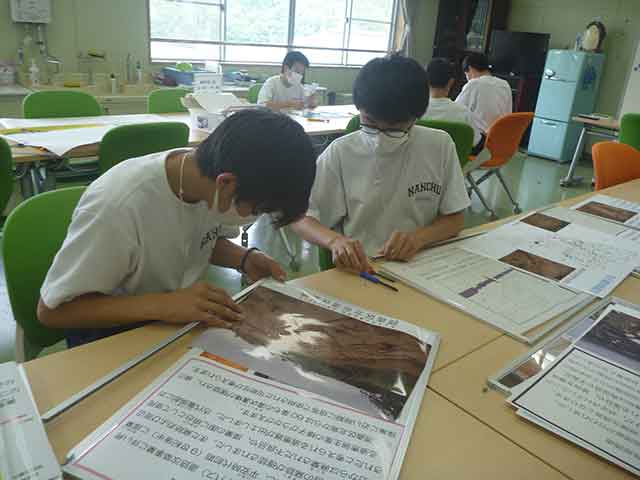

5名の上山市立南中学校の2年生が職場体験にきれくれました。3日間よろしくお願いします。

石器の洗浄をおこないます。色々な形の石器を、丁寧に一つずつ洗っていきます。

次は土器の拓本作業です。凹凸のある文様の縄文土器に苦戦するも、きれいに文様を写し取っていました。

遺物の整理作業だけでなく、普及啓発の作業も行いました。7月末からはじまる長井市の展示で使う説明パネルを作る作業です。

暑い中3日間お疲れさまでした。

日本の後期旧石器時代の石斧研究に造詣が深い、早稲田大学の長﨑潤一先生が、本遺跡の調査・研究に関する調査指導のため、現地にいらっしゃいました。調査事務所にて、出土した石斧やほかの石器資料に関して、様々なご意見を伺うことができました。

長崎先生からは、これまで発見された同時期の遺跡に比べて、本遺跡が海に近かったり、鳥海山の溶岩地形に立地することが、非常に特徴的であることを指摘されました。

蒸し暑い梅雨空の中、C区北の遺構の精査を行いました。

遺構精査では、まず遺構のなかにある地層を半分だけ掘り下げ、どのように遺構が埋まっていったかについて調べます。そのあと、写真撮影や三次元計測用の写真撮影、土の性質について記録していきます。記録が終われば、残りの土を掘り下げて完掘します。