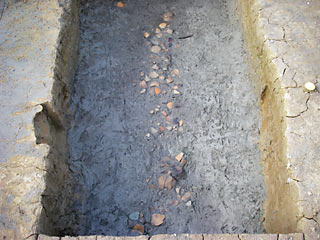

南側に位置する4区の表土除去の様子です。今回の調査で最も範囲が広い調査区で、今後どんなものが出るか楽しみです。

今週から西側の2区から東側に位置する3区の調査に入りました。面整理や排水のために外周に沿って溝掘りを行ないました。

先週の続きで川の跡(SG772)を掘っています。この川の跡の下には、別の時代に流れていたと考えられる、さらに大きな川の跡が検出されています。土の変化に注意しながら慎重に掘り下げています。

川の跡(SG772)からは須恵器が数点出土しています。この須恵器の破片には、墨で「中」という字が書かれていました。

川の跡(SG772)を完掘しました。

A区は低湿地であるため、木製品の保存状態が良いようです。平安時代の斎串(ゆぐし)が出土しました。他に曲げ物の底板や、木材片も出土しています。

A区で検出された溝跡です。覆土に十和田aと推測される灰白色火山灰が混入していることや、出土遺物から、10世紀前半頃の溝跡と見られます。

鋤簾(ジョレン)による面整理。今週から面整理作業に入りました。

遺構の掘り下げを行いました。一部、土を残し掘り下げていきます。

縄文土器の深鉢が出土しました。残っている部分の高さは約40cm程あります。

先々週にお伝えした溝を掘りました。土器が大量に出ています。

上記写真のアップです。土器に混じって、先のとがった木製品が出ています。

天童市立成生小学校におじゃましました。

本物の土器を前に真剣な表情で話に聞き入る子どもたち。

親子で、まが玉作りに挑戦。

手作りのまが玉を胸に下げ、気分はすっかり縄文人。

先週お伝えした掘立柱建物の柱穴かと思われる遺構の断面の様子です。

中央の石の右側から近世以降の陶磁器が出土しています。

見つかった遺構を図面に記録します。

デジタルカメラとトータルステーション(角度と距離を測る測量機械)を併用して図面を作成します。

雨上がりに何度目かの草刈りをしました。

写真奥のこの部分は保存されることになりました。土塁に囲まれた範囲が上の寺遺跡の中心部と考えられています。

調査区を東西に流れる平安時代の溝跡です。ポンプで水を汲み上げながら、掘り下げを行っています。

溝跡からは、様々な時代の土器や石器のかけらが出土しました。溝内に流れ込んだり、廃棄されたりしたものと考えられます。

縄文時代前期のフラスコ状土坑です。穴が奥に広がっていて、木の実など食料を貯蔵していました。

円形の溝の深さは60cmを超えます。今週は溝の下層を掘っていますが、古墳時代のものと思われる土器の破片が出土しています。

今週は井戸の発掘も進めています。遺物が出土していないので時代は不明ですが、現在も掘り進めていると水が湧いてきます。

梅雨時の調査風景です。足元に十分注意しながら、泥だらけの調査は続きます。せっかく掘った遺構も埋まってしまいます。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research