古墳時代前期の住居跡(ST5)の床面から、土器がまとまって出土しました。

古墳時代の住居跡(ST5)から出土した土器の状態や内部の施設を、図面に記録しているところです。

今週の初めに、改めて2区の完掘状況を撮影しました。写真は撮影のためのやぐらを組んでいる様子です。

やぐらから見下ろした2区の完掘状況です。手前の壁側には、竪穴住居跡(ST39)が見えます。

3区北側では、掘立柱建物跡1棟が確認されました。東西軸に伸びる2×3間、東側に1面の庇(ひさし)がつくようです。

F区の遺構検出状況です。調査区の範囲が広いため、今回は約10メートル×20メートル範囲で遺構を探し、白線を引いて記録写真を撮りました。

川の跡(SG772)を掘り始めました。移植ベラで慎重に掘り下げます。

基準点測量とグリッド杭を設置しました。

重機による表土掘削。A区の表土掘削作業です。7/11に重機による表土掘削作業が終了しました。

A区全景。表土掘削が終了したC区全景です。

A区は表土から遺構検出面まで深いので、崩れやすい上部盛土層を土嚢を積んで補強しました。

C区全景。表土掘削が終了したC区の全景です。

今週はラジコンヘリによる空撮を行いました。

ラジコンヘリで撮った写真です。晴天に恵まれ、鳥海山も見えました。

7月11日に関係者による説明会を行いました。これをもって玉作1遺跡第3次調査が無事終わりました。

今週から掘り始めた調査区は山の中腹にあります。

新しく表土を剥いた調査区の遺構を探しているところです。

縄文時代の生活の様子を劇にして披露。

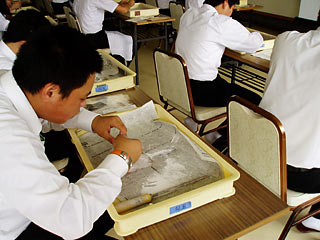

勾玉づくりでは滑石(やわらかい石)を夢中になって削りました。

思い思いの形に仕上げました。

これまでにないぐらい遺物が出土する箇所が見つかりました。

1枚目の写真のアップです。大量の土器の中に四角い石があります。良く見ると赤い色が塗られているようです

天童市立寺津小学校6学年の親子行事のため、寺津公民館分館におじゃましました。

親子で火起こし体験。

みんなで勾玉を作りました。

みんなでそろって記念撮影。

山形市立明治小学校へ出前授業に出かけました。

石器に触れ、興味深く見ていました。

縄文人になりきり、記念撮影。

縄文クッキーの出来上がり。

Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research