発掘調査報告書一覧にPDFデータのダウンロードページへのリンクを追加しました。

これまで当センターで刊行した発掘調査報告書の内容をご覧いただけます。ご活用ください。

お知らせ:「埋文やまがた58号」を公開しました

整理室からこんにちは(羽黒神社西遺跡)

羽黒神社西遺跡では、平成26年度の第1次発掘調査で、4点の土笛と考えられる袋状土製品(ふくろじょうどせいひん)が発見されました。

そのうち2点は、無傷の状態、あるいは一部のみが欠けているものでした。これらの袋状土製品は、閉じた形状をしていますので、このままでは断面や内部の状態を調べることができません。

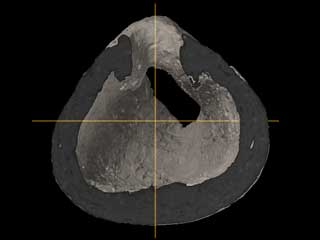

そこで、製作技術を調べるため、東北大学学術総合博物館の佐々木理准教授のご協力により、博物館のX線CTスキャンを使い2点の袋状土製品の画像解析を行いました。

CTスキャンを実施することにより、土製品を壊さなくても、断面や内部を観察することが可能になります。

袋状土製品①は、断面の画像から、1枚の粘土の板をギョウザの皮を包むように、上部で粘土板の端と端をつなぎ合わせていることがわかりました。上部にあけられたあなは、上から何かが押し込まれたことを示す粘土のまくれ上がりが認められ、粘土をつなぎ合わせたのち、上部の中央に上から何かを押し込むことで開けられたものであると判断されます。

左側の端部の断面をみると、なんと表面では見えなかった、2~3mm程度の小さなあながあることがわかりました。

おそらく、携帯するために紐を通すためのあなでしょうか?

しかし、どうやら模様をつけるときに、あなが埋められてしまったようです。なぜ、あなが埋められてしまったのかは、残念ながら不明です。右側は残念ながら欠けていますが、もしかするとあながあったかもしれません。

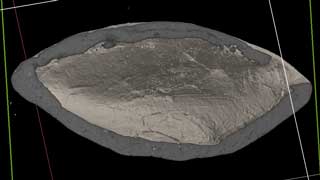

袋状土製品②は、①と異なり、粘土の帯や小さな板をパッチワーク状につなぎ合わせて作っていることがわかりました。

②の端部は縁をきれいになだされており、①の端部に見られたような小さなあなはありませんでした。

現在では、X線CT画像解析という最新技術を活用することによって、貴重な遺物を壊さなくても、断面や内部の形状などの様々な情報が得られるようになりました。

また、袋状土製品①のように、表面上では観察できなかった、約4300年前に隠されてしまった痕跡をも見つけることができました。

このように、X線CT画像解析では、直接目に触れることができなかった隠された真実を、わたしたちは知ることができるようになったのです。

X線CT画像解析が進むことで、これまで知られてこなかった土偶やさまざまな土製品の技術や、それらに込められた過去のヒトの意図が解明されるかもしれません。

整理室からこんにちは 速報会直前特集③(壇山古窯跡群)

壇山古窯跡群(川西町)は、隣接する大神窯跡(米沢市)とともに、奈良時代の終わりから平安時代初頭(8世紀末~9世紀初頭)にかけて営まれた古代の須恵器窯跡です。

★今年度の調査の様子はこちら★

この窯跡群から出土するもので特徴的なのは、茶碗形で、外形の腰の部分に稜を持ち、そこから角度を変えて立ち上がる「稜碗(りょうわん)」と呼ばれるものです。このような形は、当時、仏具などとして利用された金属製の碗を須恵器に置き換えてつくられたものと考えられています。

壇山古窯跡群からは、この稜碗が多数出土していることが特徴で、今年度の第9地点の調査でも、総数50点を超える稜碗が出土しました。

今回の調査で発見された4基の窯跡のうち、一番古い窯跡から出土する稜碗は、稜がはっきりとしており、全体的に均整の取れたプロポーションが特徴です。

対して一番新しい窯跡から出土したものは、稜がはっきりとしないものが多く、ロクロ台からの切離しに糸を用いるものなどが見られ、形態に時期差がみてとれます。

また、他の稜碗とは明らかに異なる大型のものが2点出土しています。

これらは整った器形に加え、稜の部分が段になるもので、まさに金属器をまねしてつくられたものといえるでしょう。

参考:奈良時代の金属製の蓋わん

東京国立博物館「研究情報アーカイブス」よりhttp://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0005202

金属製品に似せて土器をつくることは、飛鳥時代から奈良時代(7~8世紀)にかけての全国的な流行です。容易に手に入れることできない金属製のうつわにあこがれ、このようなものをつくったのでしょう。稜碗は限られた時期にしかつくられていないもののため、この時期差を読み解く事ができれば周辺の遺跡をさらに細かく分析することが可能になるでしょう。

整理室からこんにちは 速報会直前特集②(上竹野遺跡)

上竹野遺跡では、住居跡出土の弥生土器の接合を開始しました。

★今年度の調査の様子はこちら★

同じ個体と思われる土器の破片を、形や文様・縄文、色合いなどを手がかりに集めていきます。根気がいる作業です。

同じ土器の破片を接合できるように並べていきます。写真は弥生時代の高坏です。変形工字文と呼ばれる、この時期に特徴的な文様が描かれています。上のお皿状の部分はある程度復元できそうですが、下の台の部分は失われているようです。全部破片がそろうことはなかなかありません。

同じ土器の破片を接合できるように並べていきます。写真は弥生時代の高坏です。変形工字文と呼ばれる、この時期に特徴的な文様が描かれています。上のお皿状の部分はある程度復元できそうですが、下の台の部分は失われているようです。全部破片がそろうことはなかなかありません。

破片が集まって復元できる土器は、接着材やエポキシ樹脂で接合し元の形に復元していきます。大形の鉢を復元しているところですが、ベテランさんのテクニックが必要な作業です。

整理室からこんにちは 速報会直前特集①(馳上遺跡第8次)

「山形県発掘調査速報会」がいよいよ2月26日(日)に迫っています。当センターからも今年度に発掘調査した遺跡の発表があります。今週はそれらの整理作業の様子をご紹介します。

馳上遺跡(米沢市)では木製品と呼ばれる木で作られた道具が多く見つかりました。

★今年度の調査の様子はこちら★

木の道具は腐ってしまい残らないことがほとんどです。この遺物は河川跡から出土したため水分を含み、真空パックの状態で保存されていたので腐らずに残っていました。貴重な遺物といえます。その木の道具の実測を行っています。物の形を図面として残す作業です。

実測図を作っている途中の状態です。遺物は馬具の鞍の部品だと思われます。県内ではあまり見つかっていません。こうした木の道具では他に皿や櫛、箱の様なもの、鍬や弓などが見付かっています。

他に特徴的な遺物として墨で土器に字を書いた墨書土器があります。書かれている文字の多くが「大王」や「奉」になります。その他に「在」、「吉」、「万」などもみられますがあまり多くはありません。写真の右に写っているのは硯の破片です。こうした道具を使って文字を書いていました。写真下の土器は文字を刻んで書いた刻書土器になります。この二点は焼いた後に文字を削りだしています。

ここで紹介した土器は速報会で展示します。是非見に来てください。

お知らせ:埋蔵文化財センター『考古学講座』について (2月22日)

山形県埋蔵文化財センターでは、職員研修として実施します講演会を、このたび一般の方向けに「埋蔵文化財センター『考古学講座』」として公開いたします。期日や内容については、下記の通りになります。

聴講は無料で事前申込も必要ありませんので、お気軽においで下さい。

1.期日 平成29年2月22日 水曜日 9:50~11:55

(開始5分前までには着席できるようにおいで下さい。)

2.内容 講演『中国古代帝王陵の変遷及び中日古代墳墓の関連性について』

講師:東北学院大学大学院文学研究科客員教授 劉 振東 氏

通訳及び解説:東北学院大学大学院文学研究科 科長 佐川正敏 氏

↓講師の劉先生について、詳しくはこちら

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/info/top/161031-2.html

3.場所 公益財団法人山形県埋蔵文化財センター 多目的ホール

(正面玄関より入ってすぐ右手の部屋になります。)

4.その他 満席の場合、聴講をお断りすることがあります。予めご了承下さい。

お知らせ:「山形県発掘調査速報会2016」について(2月26日)

平成29年2月26日(日)に「山形県発掘調査速報会2016」が開催されます。

県内各地の最新の調査成果が発表されます(報告遺跡の詳細は下記をご覧ください)。出土遺物の展示、解説もございます。ぜひ御来場ください。

※入場無料。申込みは不要です。

チラシ(PDF)

日時:平成29年2月26日(日) 13:00~16:15(開場12:00)

会場:遊学館 2階ホール(山形市緑町1-2-36)[地図]

※県営駐車場の割引があります(入館時と退館時に1階総合受付に駐車券を提示してください)。

主催:山形県教育委員会

共催:山形市教育委員会・上山市教育委員会・米沢市教育委員会・公益財団法人山形県埋蔵文化財センター

問い合わせ先(主催)

山形県教育庁 文化財・生涯学習課

〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

TEL:023-630-2879・2880

整理室からこんにちは(八反遺跡)

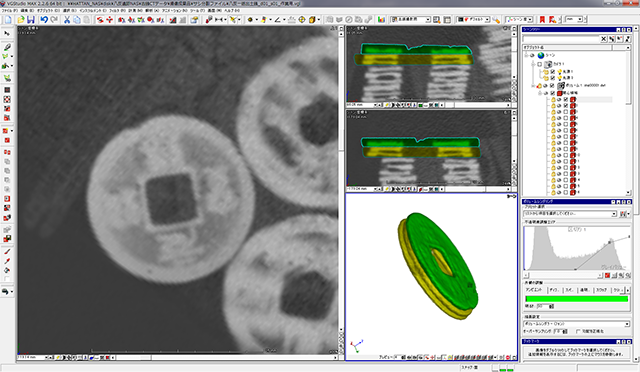

八反遺跡で見つかった一括出土銭調査の続報です。

X線CTデータを解析するソフトを使用して、古銭1枚1枚の断層画像を撮影する作業が終了しました。

撮影が終了したことで、全部で7,986枚の古銭が納められていることが分かりました。

古銭を綴った単位である緡(さし)の数は、全部で80本と前回の投稿でお知らせしましたが、それぞれの緡毎の古銭の枚数も判明しています。80本の緡のうち、70本が100枚ちょうどであることがわかりました。

残りは98~102枚の緡が7本、96枚が1本、94枚が1本、93枚が1本です。

ほとんどの緡が100枚を意識しているようです。

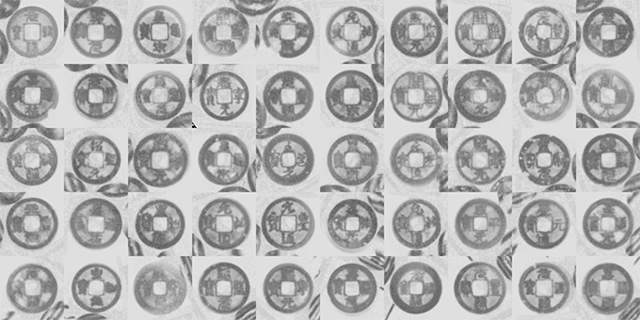

撮影した画像は、向きや色調等を調整して、文字を読みやすくしていきます。

調整が終了した50枚が下の写真です。様々な種類の古銭が含まれていることが分かります。

今後は残りの断層画像の調整作業を行ない、その後いよいよ古銭の銭銘判読作業に取り掛かっていきます。